Você já se perguntou se somos mais do que apenas nossos cérebros? Até que ponto a neurociência pode explicar a nossa essência humana? E se a personalidade e a consciência forem muito mais complexas do que imaginamos? Descubra essas respostas e explore a profundidade do ser humano neste instigante artigo.

Matthew Nelson, Crisis Magazine | Tradução: Equipe Instituto Newman

Muito Mais do que o Cérebro

Os materialistas querem reduzir nossas mentes e nosso próprio ser aos nossos cérebros. Mas somos muito mais do que isso.

Então quando começa a personalidade? Em um recente debate on-line sobre o aborto, Steven Bonnell (conhecido on-line como “Destiny”), um proeminente influenciador liberal, postulou que a personalidade começa “entre 20 e 28 semanas, quando as… estruturas do cérebro estão todas no lugar e começam a se comunicar umas com as outras, de modo que você tenha alguma experiência consciente”.

A Neuromania e a Redução do Ser Humano

A posição de Bonnell revela o que o filósofo e neurocientista clínico Raymond Tallis chamou de “neuromania”. Trata-se da premissa de que a atividade cerebral é condição suficiente para entender a consciência humana.

Dessa forma, o que constitui o ser humano pode ser capturado inteiramente em termos neurais. Tallis (um ateu declarado) resume a visão de forma sucinta quando escreve: “Neuromania é a visão de que nós somos nossos cérebros”. Entretanto, é uma posição à qual ele se opõe totalmente.

Sem dúvidas a neurociência tem muito a nos ensinar sobre nós mesmos, pelo menos na medida em que somos seres fisiológicos. Bem, então, até onde a neurociência pode nos levar na busca pela compreensão do que significa ser humano? Longe, eu acredito. Mas com certeza não longe o suficiente. Pois, como observou o Papa Bento XVI, “a ciência… embora dê generosamente, dá apenas o que deve dar”.

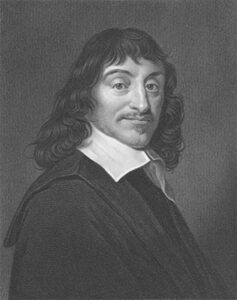

O Legado de Descartes e a Visão Mecanicista do Homem

Por trás das antropologias reducionistas que tanto encantam nossa cultura pós-cristã está, ironicamente, a influência do filósofo cristão do século XVII, René Descartes. Separando a mente do corpo como substâncias independentes, mas causalmente conectadas, Descartes sustentou que a personalidade reside inteiramente na res cogitans, ou seja, a mente.

Além disso, Descartes concluiu que a mente “tem sua sede principal no cérebro”. O homem, portanto, é um ser dividido. Como diz Tallis, “o dualismo cartesiano parece nos tornar fantasmas impotentes em máquinas que se autopropulsionam”.

Após Descartes, uma concepção mecanicista da natureza começou a permear a mente não apenas do cientista, mas também do filósofo. Aqui, a visão metafísica do homem foi substituída por uma visão mecânica nova e atualizada. O homem foi concebido como uma máquina — algo, como o resto da natureza, a ser manipulado e usado.

A Influência da Visão Mecanicista na Sociedade

A importância dessa virada antropológica moderna é enorme. Como escreveu Karl Jaspers:

A imagem do ser humano que consideramos verdadeira torna-se, por si só, um fator em nossa vida. Ela determina a maneira como lidamos com nós mesmos e com as outras pessoas, determina nossa atitude na vida e nossa escolha de tarefas.

Frank Herbert, autor da aclamada saga Duna, escreve: “Antigamente, os homens entregavam seu pensamento às máquinas na esperança de que isso os libertaria. Mas isso só permitiu que outros homens com máquinas os escravizassem”. Isso é verdade. No entanto, a crença de que os próprios seres humanos são máquinas a serem manipuladas é o verdadeiro ponto crucial de nossa situação atual.

A Regressão para a Teoria da Identidade Mente-Cérebro

Após a virada cartesiana, a próxima regressão foi para a “teoria da identidade mente-cérebro”, em que a mente e o cérebro foram propostos como sendo numericamente idênticos. Aqui surgiram as primeiras faíscas da neuromania. E. O. Wilson resume de forma contundente a notoriedade da teoria da identidade mencionada acima em seu célebre livro Consilience (Consiliência): “Praticamente todos os cientistas e filósofos contemporâneos especialistas no assunto concordam que a mente, que compreende a consciência e o processo racional, é o cérebro em ação”.

Mas, ao contrário do que ele diz, não é tão difícil encontrar um “especialista no assunto” que discorde de Wilson. E Raymond Tallis é um deles. Outro é o ilustre neurobiólogo e pesquisador australiano Max Bennett. Seguindo Wittgenstein, Bennett argumenta que, quando invocamos a mente em nosso discurso, tendemos a fazê-lo em termos analógicos.

Assim, usamos frases como “mind your step” [1] (cuidado por onde anda) e “keep that in mind” (tenha em mente que). Isso sugere que a mente não é uma “coisa” isolada, como o sangue, o oxigênio ou uma sinapse neural. Em vez disso, é melhor pensar na mente — ou na alma, se preferir — como “uma gama de capacidades psicológicas”. Ou, como diria Santo Tomás, uma gama de poderes psicológicos e a sede da vida racional. Ela não é, em si, uma substância distinta, como pensava Descartes.

A Mente como Sujeito, Não Apenas um Objeto

Portanto, a mente não pode ser “o cérebro”, pois enquanto o cérebro é uma coisa, a mente não é. Mais do que isso, ela também é exclusivamente um sujeito — uma pessoa. Ela é autoconsciente, livre, racional e, portanto, responsável por suas ações. Mas também não é menos do que seu corpo. O ser humano é, como disse o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, um “sujeito corporificado”.

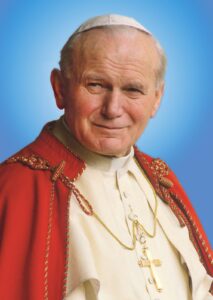

São João Paulo II resume o significado dessa realidade em Amor e Responsabilidade, escrevendo:

Como objeto, um homem é “alguém”, e isso o diferencia de qualquer outra entidade no mundo visível, que, como objeto, é sempre apenas “algo”. Implícito nessa distinção simples e elementar está o grande abismo que separa o mundo das pessoas do mundo das coisas.

A Singularidade da Experiência Humana

Dessa forma, o ser humano é mais do que a soma de suas partes: ele é um objeto subjetivo. Raymond Tallis se maravilha com o fato de a subjetividade humana parecer supérflua para a sobrevivência e a reprodução de um organismo. Por que a subjetividade deveria surgir em qualquer organismo, por mais complexo que seja seu sistema nervoso? Ele escreve:

A experiência [subjetiva] parece contribuir pouco … O valor distinto da experiência subjetiva — de sentir o que me afeta e de sentir como é ser um determinado organismo — de modo que o “isso é” do organismo se torne o “eu sou” da pessoa parece ilusório.

Como até mesmo Tallis admite, ser um sujeito significa ser diferente de qualquer outra coisa no mundo. O homem reconhece assim sua capacidade de agir, ou seja, a responsabilidade que impulsiona suas ações e sua responsabilidade perante os outros. Ele está ciente de que é um corpo, mas também de que é mais do que isso. E todas essas intuições levam a uma certeza: a de que ele é mais do que apenas seu cérebro.

Referências

- N.T. A palavra mind tem dois sentidos em inglês. O substantivo ‘mente’ e o verbo ‘atentar’ ou ‘prestar atenção’ assim a ambiguidade mostra como a utiliza-se a mente no dia a dia da linguagem.

O Autor

Matthew Nelson é editor do livro The New Apologetics: Defending the Faith in a Post-Christian Era (Defendendo a fé em uma era pós-cristã) e autor de Just Whatever: How to Help the Spiritually Indifferent Find Beliefs that Really Matter (Qualquer coisa: como ajudar os espiritualmente indiferentes a encontrar crenças que realmente importam).